威廉·肯特里奇(William Kentridge)是當代最具影響力的藝術家之一,這個展覽由北美館與英國倫敦皇家藝術學院共同合作,分十區呈現藝術家40年來約百件代表作,給你最William Kentridge的William Kentridge!

這個展5年前就開始構思,但因各種因素宣告失敗,換館長之後重啟協商,促成這一次合作,英國倫敦皇家藝術學院派出首席策展人Adrian Locke,與北美館資深策展人吳昭瑩,帶領雙方團隊完成此一艱鉅任務。

有多艱鉅?原本要以2022年在倫敦展出的內容做為框架,來台北展出,但國際主流媒體近年來總說台灣是「全世界最危險的地方」,導致部分藏家堅持不肯借展作品,台灣官方也將南非視為特殊區域,各項文書往返簡直像打仗。

在台灣,只用30元看這麼高規格的展覽,在展場遇到好幾位外國人,都直呼不可思議,讓我想到另外一個票價1200元的展覽,作品也不多,同樣的錢,大凱可以來看威廉40次。

William Kentridge 1955年生於南非約翰尼斯堡,目前居住、工作都在此,大學念的是政治學和非洲研究,之後在約翰尼斯堡藝術基金會學了兩年藝術,再去巴黎學習戲劇。

父母皆為知名人權律師,積極幫受政治迫害的人辯護,包括南非第一任民選總統曼德拉,Kentridge親身經歷種族隔離政策(1948~1994),長期探究非洲殖民以及隔離政策等議題,1987年第一次在南非以外,倫敦的商業畫廊舉辦個展。

本展以Kentridge素描創作為主軸,舞臺和展覽設計由薩賓.特尼森(Sabine Theunissen)團隊負責,他們已經跟Kentridge合作20年左右,台北展牆使用來自葡萄牙,經過碳化煙燻處理的軟木塞材質,細看有樹皮紋理,同時可以吸附噪音。

第一區--早期素描: 炭筆畫,作品年份在1985-1988之間,以象徵主義手法表現,野生動物如野豬、花豹等,代表非洲政府官員,燃燒的輪胎是「火煉刑(necklacing)」,當時反政府黑人激進分子的私刑,當抓到自己的叛徒,或政府軍警人士,會將受刑者雙手綑綁,將頭套入裝滿汽油的輪胎當中,放火燒,極其殘忍。

Kentridge的素描作品,由單幅演變到多幅聯屏,源自他學習戲劇的經驗,同樣一幕,不同座位的人看到的角度不一樣,會有相異的詮釋,四聯屏就像四位觀眾看同一齣戲劇,正如藝術家說的:「繪畫不需要精細的描繪,但它必須代表一種觀察。」

第二區—素描投影/蘇荷短片:這是他最廣為人知的代表作品,1989年完成第一部,至今累計11部,我做了一個表,藍色的5部是在展場中放映的作品,男主角是無情的地產大亨蘇荷.埃克斯坦(Soho Eckstein),此系列因此也叫做「蘇荷短片」。

第三區—素描手稿:整面牆的畫作從11部短片中精選,動態短片和靜態手稿是對比,觀者也可以讓自己沉浸在藝術家創作時,往返行走在素描和攝影機之間,不斷變動、思考的過程。

第四區—殖民地景:1990年代中期創作系列作品,風景和地圖中的紅色線條、標記,暗示了歐洲人試圖佔有和控制土地的盤算和測繪分配的過程,點出了殖民統治和地理探勘背後,更為黑暗與貪婪剝削的一面。

《頭與荷重》(The Head and the Load)是泰德美術館委託創作的作品,2018年首映,是一次世界大戰結束百年相關系列作品,標題來自非洲迦納的方言諺語,意思是「頭與荷重全要靠脖子」,當時那些黑人們,背負的是我們難以想像的重量。

第一次世界大戰期間,在非洲的西方國家軍隊,主要是英、德、法,在非洲大陸挪動軍隊時,召來大量當地黑人扛裝備、補給品、懶得走路的軍官,甚至是船隻,最長的移動路線是橫跨整個非洲大陸,當時黑人死亡不計其數,直接丟棄路邊,當然也沒有留下姓名,這個作品《非洲浮士德(死亡登記簿) 》是Kentridge杜撰死亡名單,對那些無名黑人勞力們致意的。

第五區—工作室:他的工作室位於約翰尼斯堡家中的院子,這個地方他從8歲住到現在,是大部分作品發想成型的所在,牆邊那一排可愛的銅雕《遊行》(1999-2000)是藝術家一直在探討的「影子列隊」題材,本來放在Kentridge家中餐桌牆壁上,現在借給我們看。

工作室部分還有包含《紅色標題》(2011)和《藍色標題》(2016)系列的幾張選件,影片《第17堂素描課》(2010)+《第47堂素描課》(2010),以及「翻書系列」短片作品之一《我為何沒去當部長》(2012)。

第六區—《烏布說實話》(1997):展覽有三件戲劇展出,這是第一件,被視為是他最血腥暴力的作品,除了動畫影片之外,還有手撕紙張,代表創作中隨機、不可控制的元素,還有版畫,呈現出每一個場景變換與人物走位深思熟慮的種種考量。

第七區—花:這規模令人嘆為觀止,凸顯出人與人之間珍貴的情誼,運用中國毛筆和印度墨水,以及之前看到的標題系列。

第八區—《樣板戲札記》(2015):第二件戲劇作品,Kentridge能夠巧妙地將故事從歐洲場景搬到南非,而在國外辦展時,也會將南非身分投射到其他國家,這是取材自江青推動文化大革命而提倡的八個樣板戲。

第九區—樹:跟花系列一樣規模越做越大,這裡可以看到版畫部分是印在書頁上,再拼裝成一個完整的作品,Kentridge對於舊書頁特別鍾愛,尤其是19世紀的字典,南非當地書商還把價錢抬高,因為他們知道有人要買。

第十區—女先知:羅馬歌劇院委託製作,於2019年首演,展出包含部分舞台背景,以及服裝道具,服裝實在太可愛,好像童話故事裡的角色,有興趣的人可以到Kentridge studio網站,有詳細資料。

出口的大型&,其實原本Kentridge想把台北個展的標題取這名字,團隊顧慮到網路搜尋的問題,只好改成本人的名字,另外,原本要在入口放一座高250公分的石膏和號雕塑,但作品狀況不好,擔心運途顛頗會損壞更嚴重,只好犧牲,Kentridge改成親自手繪水墨版本,由展覽設計師薩賓·特尼森(Sabine Theunissen)的團隊用亞光黑膠帶,以手撕拼貼的方式完成,近看才會看出端倪。

展場外有一個素描互動區,超受歡迎的,很多人在那裏說什麼也要畫上幾筆,觀展完的那一份悸動的心情,不言而喻。

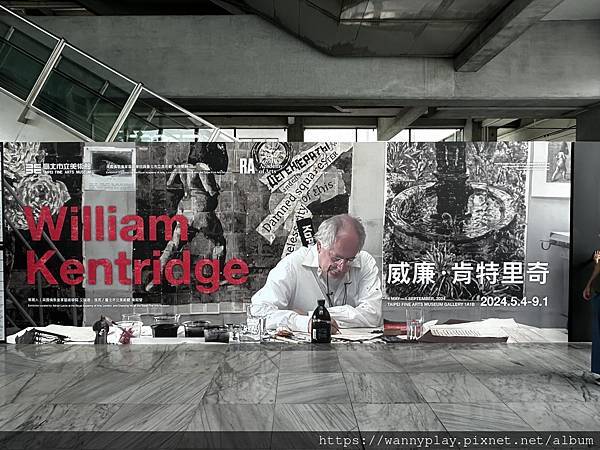

展名: William Kentridge威廉·肯特里奇

作者: William Kentridge

策展: Adrian Locke+吳昭瑩

時間:2024,05,04-09,01(9:30-17:30,Monday off)(Saturday9:30-20:30)($30)

地點:台北市立美術館1樓 (02)2595-7656台北市中山區中山北路三段181號

費用:30

留言列表

留言列表